instagram @mlbkorea +1instagram @mlbkorea +1instagram @mlbkorea +1instagram @mlbkorea +1instagram @mlbkorea +1instagram @mlbkorea +1

1 / 6

조회수 29회

·

2022년 4월 6일

출처 목록

에스파와 할명수🖤⚾️하이틴 레벨 MLB X 에스파의 바시티재킷😎🤍우리도 @같이할까?! #광고

에스파와 할명수🖤⚾️하이틴 레벨 MLB X 에스파의 바시티재킷😎🤍우리도 @같이할까?! #광고MLB

나까지 빛나💖✨글로시 매력 가볍고 따뜻한데🔥 힙한 비주얼까지😎 MLB 커브 패딩 #광고

나까지 빛나💖✨글로시 매력 가볍고 따뜻한데🔥 힙한 비주얼까지😎 MLB 커브 패딩 #광고MLB

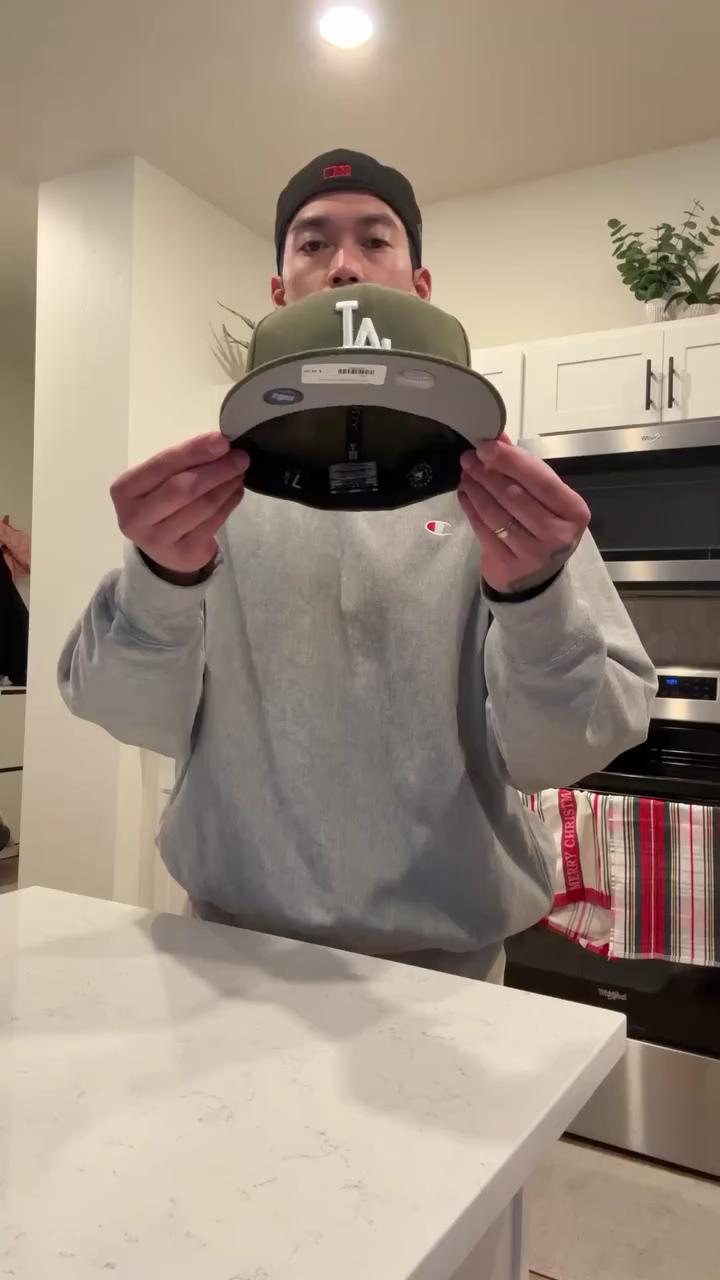

일자챙 살짝 커브내기 꿀팁🧢

일자챙 살짝 커브내기 꿀팁🧢볼캡

형 취향 한 번 보자, MLB 빈티지 캡 몇 번?🧢 1. New York Mets Vintage Cap 2. New York Yankees Vintage Cap 3. Detroit Tigers Vintage Cap 4. Cleveland Indians Chief Wahoo Vintage Cap 5. Chicago White Sox Vintage Cap 6. Atlanta Braves Vintage Cap 7. Philadelphia Phillies Vintage Cap

형 취향 한 번 보자, MLB 빈티지 캡 몇 번?🧢 1. New York Mets Vintage Cap 2. New York Yankees Vintage Cap 3. Detroit Tigers Vintage Cap 4. Cleveland Indians Chief Wahoo Vintage Cap 5. Chicago White Sox Vintage Cap 6. Atlanta Braves Vintage Cap 7. Philadelphia Phillies Vintage CapMLB

홈

홈 추천

추천 마이페이지

마이페이지